纪录片《望首曲》—— 宏大主题的情感表达

赵国鹏

用影像去反映时代变迁,是纪录片创作中经常要面对的主题。如何寻找到恰如其分的讲述方式,找到能够承载主题的人物和故事,找到可以引起观众共鸣的情感支点,是纪录片创作者需要思考的问题。在纪录片《望首曲》的创作中,我们进行了一些思考和探索。

《望首曲》的主题涉及“两山”理念、黄河流域生态保护和高质量发展。要在几十分钟的片长里,全景式展现甘南州在“两山”理念指引下,在黄河上游生态保护和高质量发展中付出的巨大努力和取得的成果。难度,不言而喻。

从前期调研到实地拍摄,从解说词撰写到剪辑合成,创作团队秉持了这样几个创作理念。

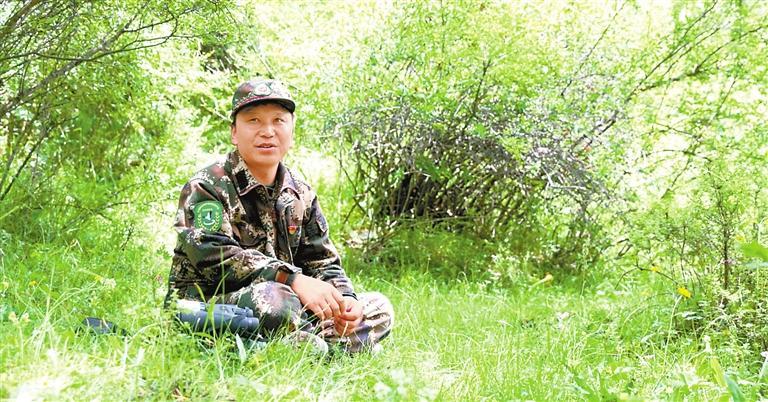

一是在宏大的时代背景下去关注个体的人物命运。我们在前期调研的时候就一直强调,片中的主人公一定要因为黄河上游的生态保护而发生命运的转变。成片中,玛曲县自然资源局的马建云参加工作27年,一直从事黄河沙化的治理工作。多年的实践中,他探索出了适合玛曲的“草灌配置”“麦草沙障与植物沙障相结合”“一年生牧草和多年生牧草混播”等沙化土地治理技术模式。马建云也从一名普通的技术员成长为高级工程师。研究生毕业的交巴东知,主动放弃了在大城市的舒适工作,回乡创办了生态环境保护协会。同样是大学生,旅游专业毕业的豆格扎西回到家乡,他从牧民日常取暖的牛羊粪中受到启发,创办了对牛羊粪进行深加工,生产绿色燃料和有机肥的企业,现在,30岁出头的他已经是当地小有名气的企业家。尕海则岔国家级自然保护区的扎西才让,在15年的时间里,从牧民转变为护林员,又从护林员成长为保护站的副站长。人物命运的转变,让宏大的时代主题变得触手可及。

二是在朴素的叙事中引起观众的情感共鸣。在看完一部作品之后,真正留给观众深刻印象的,可能并不是让人眼花缭乱的特效炫技,而是打动人心的话语和朴素的情感。少用解说词,解说词中少用形容词,是我们在解说词撰写中一直遵循的一个原则。我们坚信,朴素的才是有力量的。把话筒还给主人公,把创作的第二空间留给观众。

《望首曲》中主人公的叙述篇幅超过了解说词,让全片更加具备了客观冷静的气质。与解说词承担的叙事功能相比,片中人物的叙述(采访同期声,现场对话),在情感共鸣上似乎更有力量。索南仁青在给牧民贡加布做工作时说:“这个草场不仅仅是我们这一代人的,也是下一代人的。”豆格扎西面对我们的镜头说:“世界上没有真正的垃圾,只有放错位置的资源。”交巴东知聊起和他一起做公益的牧民时说:“我在他的眼神当中,看到了幸福这两个字。”捡垃圾21年、义务植树8年的卓玛加布站在他亲手种植的树林里对我们说:“玛曲草原就像我的父母一样。”

当这些散发着情感温度的朴素话语,在片中呈现出来的时候,观众的情感自然而然就会被触动。

三是把宏大主题体现于具体的人物故事中。《望首曲》讲述了10个人物故事,其实每一个人物都具备了宏大主题的阐述功能,但在片子中都没有“直给”,而是希望通过观众的“再创作”,让主题自然浮现出来。比如卓玛加布用草原上富有营养的黑土包裹树苗的根系埋入沙地的方法,其实是在讲传统智慧在现代生态保护中的运用;马建云看病之前对徒弟的交代其实是讲生态治理是一个“久久为功”的事业,需要代代传承;交巴东知在牧民中间做公益宣传的故事,其实是要表达生态保护必须由全民参与。一个人物一个功能,这些功能共同成就了主题表达,而这些功能需要在有趣的故事中自然浮现出来。

(本文配图均为纪录片《望首曲》剧照)

- 2025-09-30陇上秋收

- 2025-09-30【视点】大地绘彩 丰收颂歌

- 2025-09-28【视 点】 笔落凉州 墨彩凝华 ——武威市美术作品选登

- 2025-09-24敦煌文化的微短剧创新表达

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号